Die Camp Sensibility – Teil 2

Star Images, POP & queere US Avantgarden.

Über queere Theater- und Lebensexperimente.

Julia Pennauer, 31.7.2024

Als Susan Sontag in den 60er Jahren ihre Notes On Camp veröffentlicht, florieren in den USA künstlerische Milieus, die an Verbreitung und Erfolg dieses Konzepts maßgeblich beteiligt sind. In der aktuellen Reihe eröffnen wir einen Einblick in einige dieser queeren Avantgarden. Dabei wird Sontags Auseinandersetzung mit Camp auch in Beziehung zum Umfeld von Andy Warhol und Jack Smith gesetzt. Im aktuellen Teil soll es jedoch zunächst um weniger bekannte Camp Institutionen, wie das Theatre of the Ridiculous und die Cockettes Kommune, gehen.

Schon vor den emanzipatorischen LGBTQ-Unruhen vor dem Stonewall Inn von 1969 erlangte queer kodierte Kunst in der Pop Kultur der 60er Jahre großen Einfluss. In New Yorks East Village explodierten campe Performance- und Theaterexperimente und feierten durchaus kommerzielle Erfolge. Währenddessen gehen Bilder der San Francisco-Drag Kommune „The Cockettes“ um die Welt. Die in Folge beschriebenen queeren Kunstmilieus bewegen sich zwischen bildender Kunst, Experimentalfilm, Theater, und Sparten, welche zum damaligen Zeitpunkt überhaupt erst im Entstehen waren (Performance Art, Expanded Cinema, Found Footage, neue intermediale Arbeitsweisen).

Was viele dieser vornehmlich queeren Settings verbindet und von anderen etablierten modernen Kunstbewegungen trennt, ist das Interesse an Popular- und Celebrity-Kultur, Hollywood und B-Movies, Designs der Alltags- und Konsumkultur (Werbung, Comics, Textilien) und Drag als Prisma, durch das all diese Phänomene reflektiert werden. Sie thematisierten außerdem medial vermittelten Mythologien und inszenierten (Star-) Körper. Wie schon ihre queer-surrealen Vorläufer, von denen einige in nachfolgenden Teilen vorgestellt werden, teilen die queeren US Kunst-Kreise der 60/70er Jahre eine gewisse Sensibilität für eher zufällig erzeugte auratische Effekte, die kulturindustrielle Inszenierungen als Nebenprodukte abwerfen (z.B. der eigenartige Gang eines bestimmten Stars, merkwürdige Erzählkonventionen bestimmter Genres). Wie und in welchem Ausmaß diese Elemente künstlerisch eine Rolle spielten, konnte sehr unterschiedlich ausfallen: In der Factory um Andy Warhol spielen Reduktion auf ikonisch-wiedererkennbare Details, das Spiel mit Wiederholung/Serialisierung und Dekonstruktion oft eine Rolle. Am camperen Ende des Stil-Spektrums – wie bei Jack Smith, oder den Cockettes – werden veraltete Hollywood Referenzen zu maximalistischen Trash-Kompositionen oder surreal-komischen Traumlandschaften neu zusammengesetzt.

CAMP, POP, ART

Zwischen den New Yorker Kunstkreisen, in denen Camp als Rezeptionserfahrung und Gestaltungsmodus eine große Rolle spielte, herrschte ein reger Austausch. Auch gab es im Umfeld von Andy Warhols Factory, dem Theatre of the Ridiculous und den Filmen Jack Smiths zahlreiche personelle Überschneidungen: dieselben Amateur_innen, Bohemians, Eccentrics, Drag Queens, die im Theatre of the Ridiculous performten, waren oft auch an den Sets von Warhols Factory oder Jack Smiths Filmen anzutreffen. So waren z.B. Mary Woronow, Mario Montez, Jackie Curtis, Taylor Mead, Ondine, Jayne County und Holly Woodlawn, um nur einige Namen zu nennen, an mindestens zwei dieser Schauplätze zu finden. Spannender Weise lässt sich auch eine klare Verbindung zwischen Susan Sontags theoretischer Arbeit und mindestens zwei dieser Zirkel ziehen.

Text Relations. Susan Sontags Notes im Austausch.

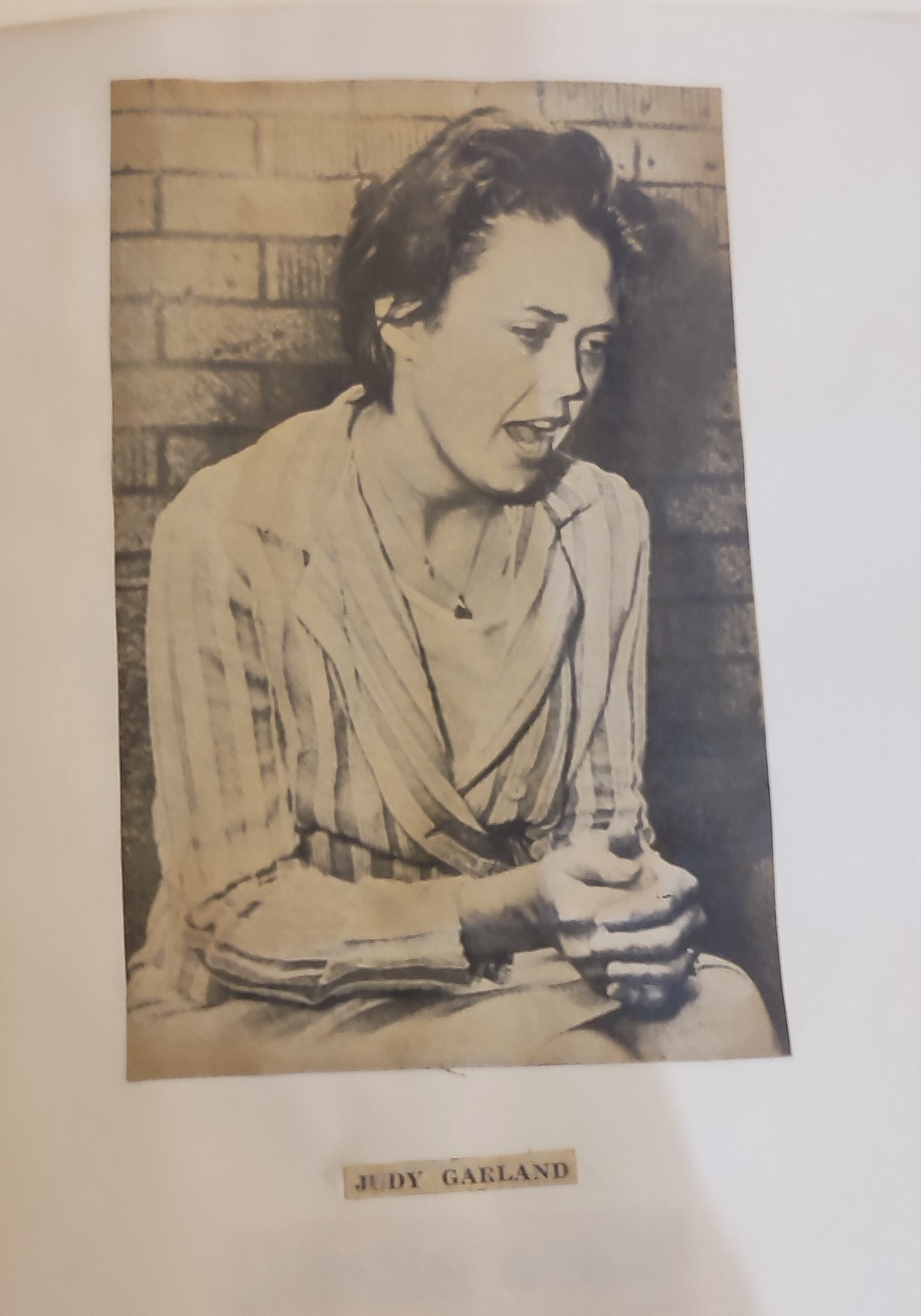

Bereit für ihren Screentest. Susan Sontag 1964 extrem cool auf Besuch bei Andy Warhol in der Factory.

1962 verfasst Jack Smith seine manifestartige Hommage an die 40er Jahre Schauspielerin Maria Montez („The perfect filmic Appositeness of Maria Montez“), ein früher Text über die Produktivmachung von „Trash“-Filmen. 1964 schrieb Sontag eine Laudatio auf Jack Smiths damals skandalösen Film Flaming Creatures. Im selben Jahr veröffentlichte die junge Susan Sontag ihre bis heute viel rezipierten und diskutierten „Notes on Camp“. Bald wird sie mit ihren diversen Essays zum Prototyp einer neuen Art von intellektuellem Superstar. 1965 dreht Andy Warhol mit Jack Smith und Drag Queen Mario Montez den Film „Camp“, dessen Titel eine Reminiszenz an Sontags kurz zuvor erschienenen einschlägigen „Notes on Camp“ ist.

Susan Sontag (1933-2004) war übrigens, was die Kundmachung ihrer eigenen sexuellen Orientierung betrifft, sehr zögerlich und machte diese, trotz langjähriger lesbischer Beziehungen, erst spät im Leben öffentlich.

Der immense Erfolg von US Pop Art, insbesondere Warhol, trug dazu bei, dass Aspekte einer queeren Ästhetik sich rasch verbreiteten. Queere Kodierungen und Inhalte blieben dabei jedoch oft im Schatten. Die intellektuelle Auseinandersetzung mit der hohen Dichte homosexueller Akteure und Codes in der US Pop Art erreichte öffentliche Debatten erst sehr viel später. Autor_innen wie Jenifer Doyle, Mandy Merck, José Esteban Muñoz und Douglas Crimp haben viel zu diesem Perspektivenwechsel, weg von einer reinen interpretatorischen Reduktion auf Fragestellungen zu flacher Konsumästhetik und Mediengesellschaft, hin zur Untersuchung von queer-utopischen und campe Elementen in Warhols Schaffen beigetragen.1

Sontag 1979 im generischen Schriftstellerin-vor-prall-gefülltem-weißem-Bücherregal- Portrait.

Wider die „Interpretation“2 und den klassischen Akademismus hin zu einer „new sensibility“. Als schillernde Star-Intellektuelle prägte Susan Sontag ab den 60ern eine neue Art des kulturwissenschaftlichen Diskurses. In einer Zeit, wo Popkultur fortwährend differenzierter und komplexer wurde, während sich viele linke Intellektuelle dieser meist noch mit sehr simplen Analyseinstrumenten annäherten („Eskapismus“, „Entfremdung“, „Verblendung“) 3, betrachtete Susan Sontag Kunst, Pop, und Medienkultur als ästhetisch gleichberechtigte Untersuchungsgegenstände. Ihre „neue Sensibility“ 4 stellte Fragen der sinnlichen Erfahrungen und ästhetischen Form über alte High – Low Culture Kriterien. Sie meinte: “If Art ist understood as a form of discipline of the feelings and a programming of sensations, then the feeling (of sensation) given off by a Rauschenberg painting might be like that of a song by the Supremes”. Und an anderer Stelle: “It does not mean the renunciation of all standards: there is plenty of stupid popular music, as well as inferior and pretentious “avant-garde” paintings, films, and music.” In “Against Interpretation” spricht sich Sontag gegen die Entkoppelung von Sinn und Form aus. Sie untersuchte soziale Aspekte von Sehgewohnheiten und künstlerischen oder medialen Darstellungsweisen. Dabei befasste sie sich mit Eigenheiten und Ethik der Fotografie, wie auch mit Metaphern in Krankheitsdiskursen zu Krebs und AIDS. Außerdem schrieb sie über faschistische Ästhetik und stellte sich wehrhaft gegen die politische Rehabilitation Leni Riefenstahls, die in cineastischen Kreisen der 60er, 70er merkwürdig verbreitet war.

Mit ihrer ikonischen weißen Strähne, ihrem Image-Bewusstsein, ihren Texten zu Camp und Pop Art, war sie ein neuer „cooler“ Typus Intellektuelle. Als Ausnaheerscheinung vergönnte man ihr sogar fast ein ähnlich überdimensioniertes Ego wie ihren männlichen Kollegen (obwohl sie natürlich trotzdem sehr viel härter beurteilt wurde).

Dass Sontags „Notes on Camp“ so eine starke öffentliche Resonanz fanden und Camp bald zu einem beliebten Massengeschmack und Designtrend wurde, mag verschiedenen kulturellen Entwicklungen und Wandlungen der 60er Jahre geschult sein. Doch der wachsende Einfluss queer-camper US Underground Milieus ist so etwas wie das oft überhörte Hintergrundrauschen zur Erfolgsgeschichte von Sontags Text. Diese queeren Szenen filterten und transformierten Referenzen aus der populären Kultur durch ein Camp Eye, was wiederum von der Populärkultur (selektiv) aufgenommen wurde. Spätestens seit den 60ern etabliert sich so in gewisser Weise ein wechselseitig „parasitäres“ Verhältnis zwischen den sogenannten „Massenmedien“ und queerer Subkultur.

In ihrer gleichzeitigen Abwendung von modernistisch-bürgerlichem Ernst, wie auch kulturindustrieller Normierung und Gleichschaltung, suchte der queere künstlerische Underground der 60er und frühen 70er einen dritten Weg – den campen Weg. Zwei dieser Underground Settings werden in Folge vorgestellt.

THEATRE OF THE RIDICULOUS

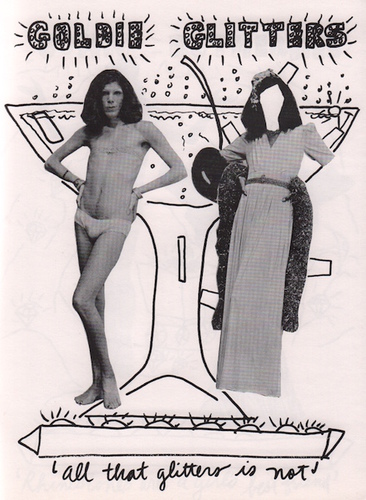

Charles Ludlam, John Vaccaro und Ronald Tavel gründeten 1965 das Theatre of the Ridiculous, einen Anker camper Kunst im New York der 60er und 70er Jahre. Sie vermischten B-Movie Plots mit experimentellen Einflüssen des Living Theatre und Performance Art. Drag-Verballhornungen klassischer Dramen und Märchen trafen auf Sujets aus Werbung oder Tarot. Das Ganze wurde dann mit reichlich homoerotischen Anspielungen und Slapstick unterlegt (vor allem bei Charles Ludlam) und anschließend gesamte Bühnensets inklusive Publikum großzügig in Glitter getaucht (insbesondere John Vaccaro war für den exzessiven Gebrauch von Glitter bekannt). So wurde die Ästhetik von Drag Queens und Elemente von Vaudeville auf die experimentellen Theaterbühnen gebracht. Klingende Namen einiger bekannter Produktionen, die aus dem Theatre of the Ridiculous hervorgingen sind: When Queens Collide, Camille, Turds in Hell, The Life of Lady Godiva, The Grand Tarot, Eunuchs of the Forbidden City,The Mystery of Irma Vep.

1967 teilten John Vaccaro und Charles Ludlam das Theatre of the Ridiculous aufgrund künstlerischer und persönlicher Differenzen in zwei Truppen, dem Playhouse of the Ridiculous und der Ridiculous Theatrical Company. Ronald Tavel, der noch eine Zeit lang mit Vaccaro kollaborierte, ist heute vor allem für seine Regiearbeiten für Andy Warhol bekannt.

Für John Vaccaro, stand vor allem das „Transgressive“ im Vordergrund: Körper- und Geschmacksgrenzen, Taboo, Trash, Brachiales, Ausscheidungen (ebenfalls in Glitter getaucht). Dies hatte eine große Resonanz in der amerikanischen Proto Punk-Bewegung: Patti Smith war zeitweise Ensemble-Mitglied und die New York Dolls ließen sich von seinem Theater zu ihren Drag Looks inspirieren. (Über den Einfluss des Playhouse of the Ridiculous auf Glam- und Glitterrock wird in dieser Ausgabe noch an anderer Stelle berichtet!). Neben Punk Koryphäen konnte man auch Marcel Duchamp – seines Zeichens ebenfalls Drag Queen mit Affinität zu „Toilet Humor“ – in seinen späten New York Jahren im Publikum des Theatre of The Ridiculous antreffen. Vaccaros Arbeiten sind sehr spärlich dokumentiert. Das mir einsehbare Material enthielt äußerst schwierige Tendenzen wie den Gebrauch rassifizierender Bilder (auch dazu mehr in der Reihe Glitterballs), Sektiererei, oder Transgression als romantisierten Selbst/End-Zweck, egal wie blöd die Message und unreflektiert die Darstellung ist.

Außerdem war Vaccaro für seinen autoritären Regie-Stil bekannt war. Angeblich stieß er Drag Grande Dame Jackie Curtis einmal von einer Treppe. Auch Vaccaros Kollaborateur Ronald Tavel nutze die grenzüberschreitende Agitation von Darsteller_innen als „Regie-Mittel“ in Warhols Filmen. Vielleicht auch aus diesen Gründen spaltete sich Charles Ludlam, der selber Schauspieler und passionierte Drag Queen war, 1967 ab und gründete seine eigene Ridiculous Theatrical Company. Während Vaccaro sehr viel Wert darauf legte, keine „gay plays“ zu machen, hatte Charles Ludlam mit diesem Label keine Probleme. Ludlam wurde für sein nuanciertes Drag Schauspiel gerühmt, die Art wie er bei der Darstellung großer Frauenrollen wie Norma Desmond oder der Kameliendame zwischen Einfühlung und queerem Slapstick changierte.

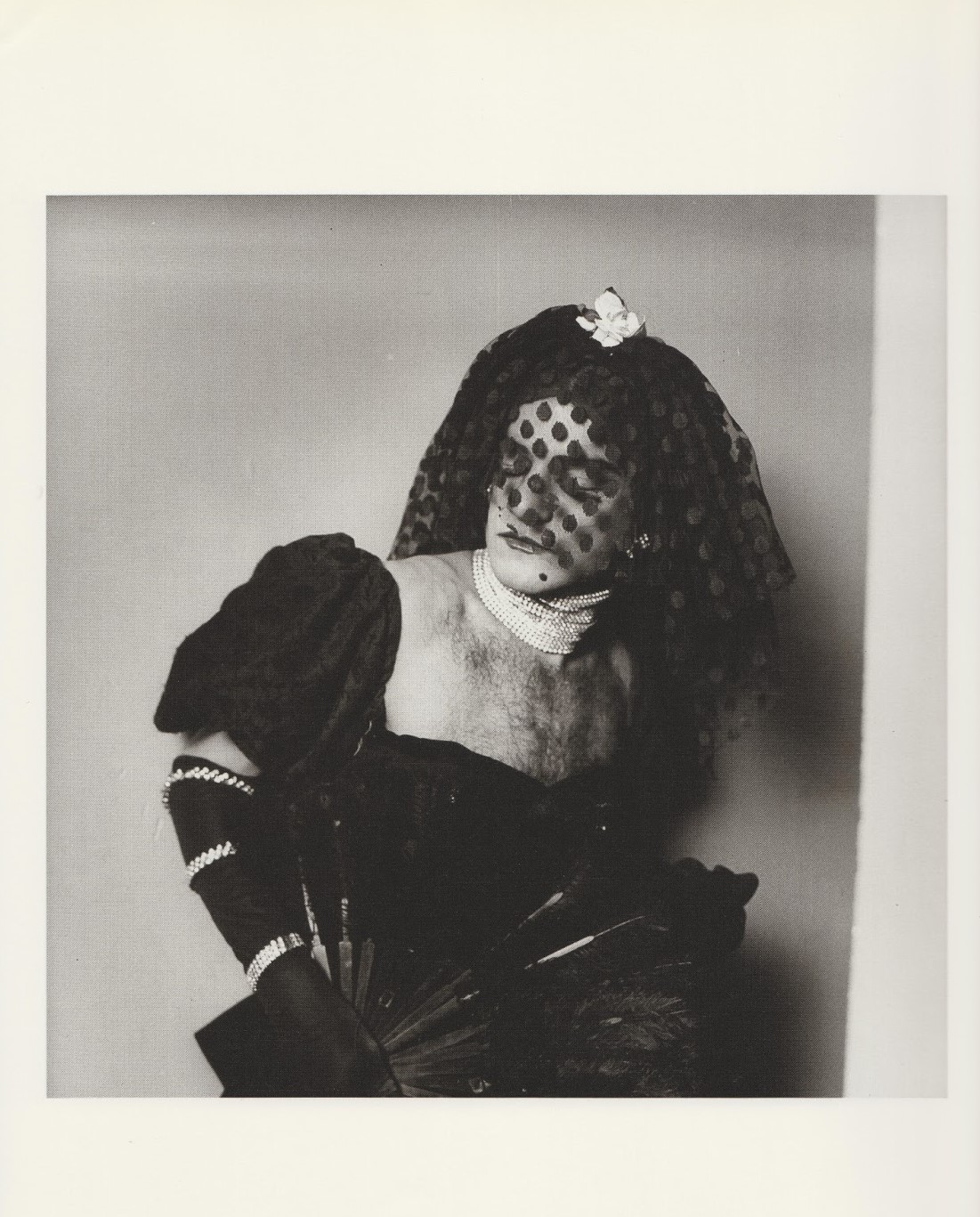

Charles Ludlam

In seiner berühmten Camille Darstellung trug Ludlam einen tiefen Ausschnitt, der die behaarte Brust entblößte.

Die feministische Performance-Wissenschaftlerin Katy Davy berichtet, wie Ludlam die Todesszene der Kameliendame/Camille so spielte, dass (auch das heterosexuelle) Publikum zu Tränen gerührt war, wobei bei der Inszenierung durchschillerte, dass es sich dabei auch vom Begehren zwischen Männern handelte. In der Sterbeszene meint Camille ernst: „Ich friere, wirf doch noch ein paar Reisbündel (englisch: Faggots = Reisbündel, <Schwuchtel>) ins Feuer“. Auf die Antwort, es gäbe keine Reisbündel/“Faggots“ mehr im Haus, setzt sich Ludlam abrupt auf, fixiert skeptisch das Publikum und fragt traurig „no faggots in the house?“ um dann weiter zu sterben. Davy meint, dass sie geneigt war, Drag Ludlams auch als Reproduktion und nicht nur als Kritiker heterosexueller Stereotypen zu sehen, bis sie zum ersten Mal eine Inszenierung eines Ludlam-Stücks durch eine „straighte“ Theatertruppe sah, was ihr den Unterschied drastisch vor Augen führte. Qualität und Mehrwert von Ludlams Darstellungen lagen für Davy in seiner besonderen campen dialektischen Mischung aus empathischer Verkörperung und „brechtscher Verfremdung“.5

In den Notes on Camp führte Sontag zahlreiche beispielhafte Gegenstände an (z.B. Tiffany Lampen, Opern, Jugendstil, bestimmte Schauspieler_innen oder Comics), die bald immer wieder als Camp Kanon genannt wurden. Ludlam betonte in einem der vielen Essays, die er über seine Theaterarbeit erfasste, dass er Camp vor allem als eine auf ähnlichen sozialen Erfahrungen beruhende geteilte Attitüde sah. Das Konzept Camp würde all seine entscheidende (politische) Relationalität verlieren, würde man versuchen, es auf bestimmte Gegenstände festzunageln. (“What’s wrong with that is camp ceases to be an attitude toward something and loses all of its relativity. It nails it to the wall and makes it very literal”). Nach der Veröffentlichung von Sontags Notes wurde Camp bald zur Bezeichnung, für alles, was over-the-top, artifiziell und selbst-ironisch war. Ludlam war ein scharfer Kritiker bestimmter Wandlungen, die Camp durch die neue Resonanz in der „straighten“ postmodernen Kultur durchlief. Camp würde sich zu einer Art Ironie im abgesicherten Modus entwickeln:

“The thing that’s really horrible is heterosexual camp, a kind of winking at you saying, “I don’t really mean it” 6

Dieses von Ludlam festgehaltene „schreckliche Augenzwinkern“ ähnelt noch der heute wohlbekannten Methode, fragwürdige (reaktionäre, sexistische usw.) Inhalte zwar zu reproduzieren und sich aber gleichzeitig gegen Kritik zu immunisieren. Es ist eine Ironie die meint, sich außerhalb von Machtverhältnissen zu äußern (aber diese gleichzeitig erhält.)

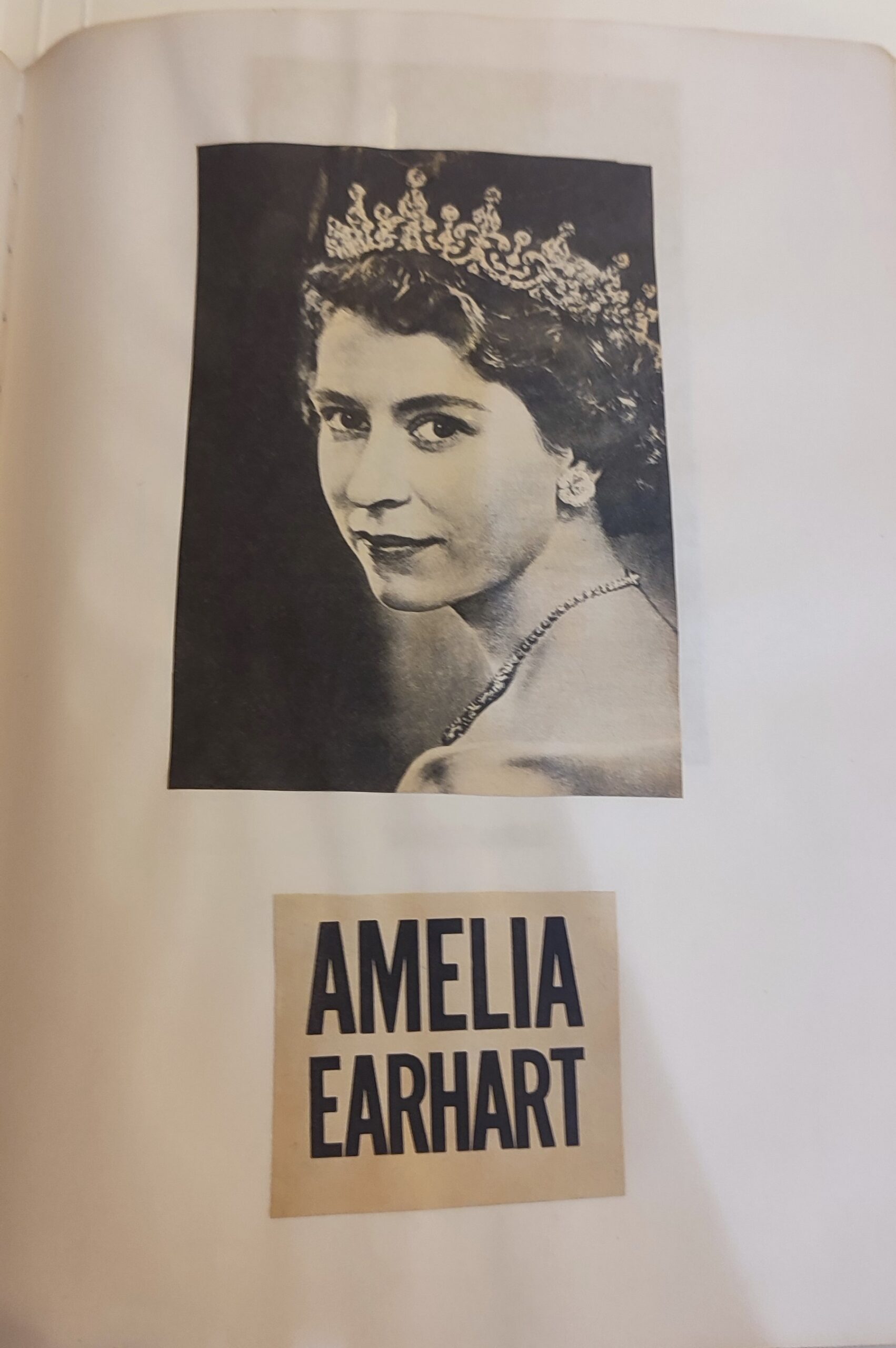

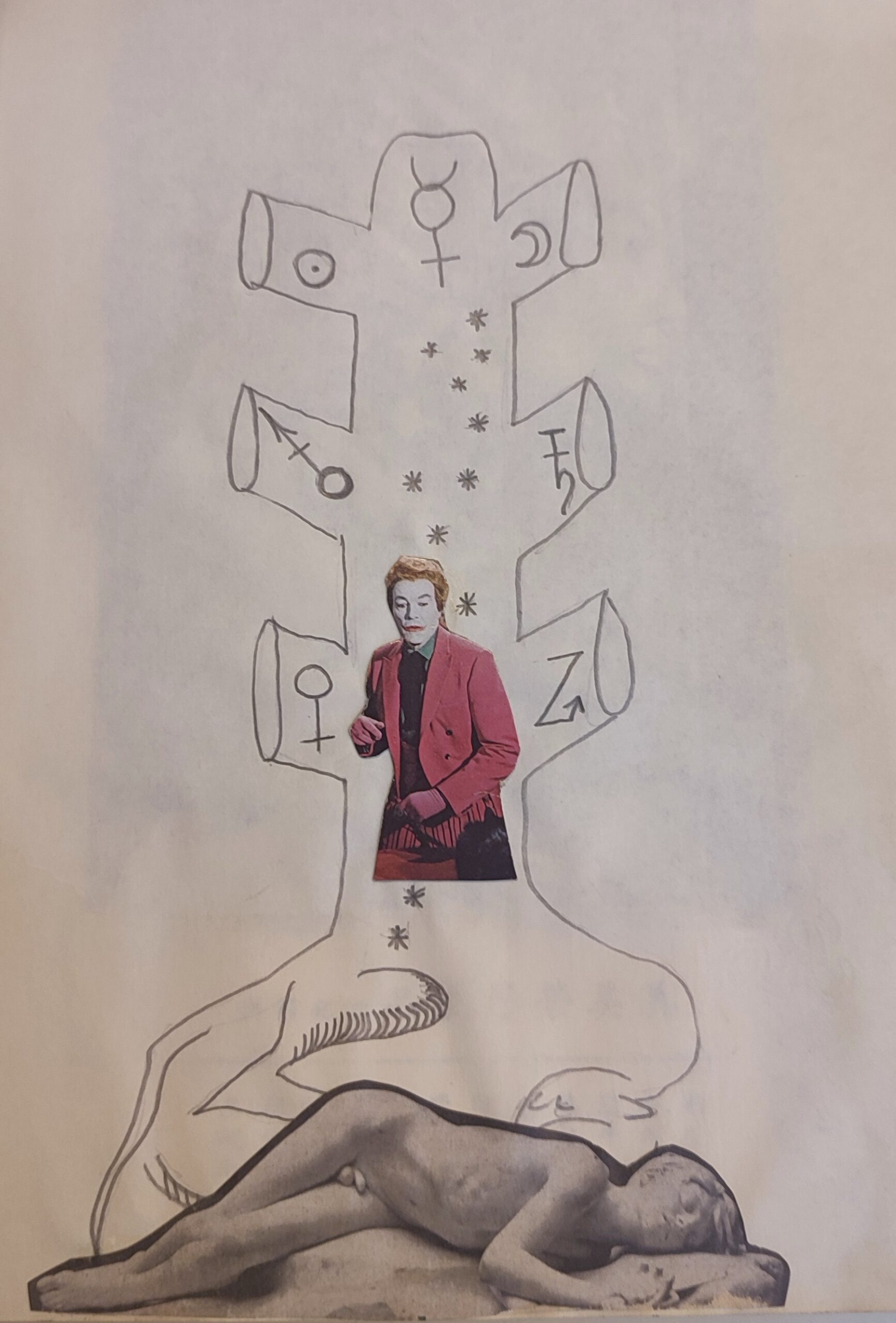

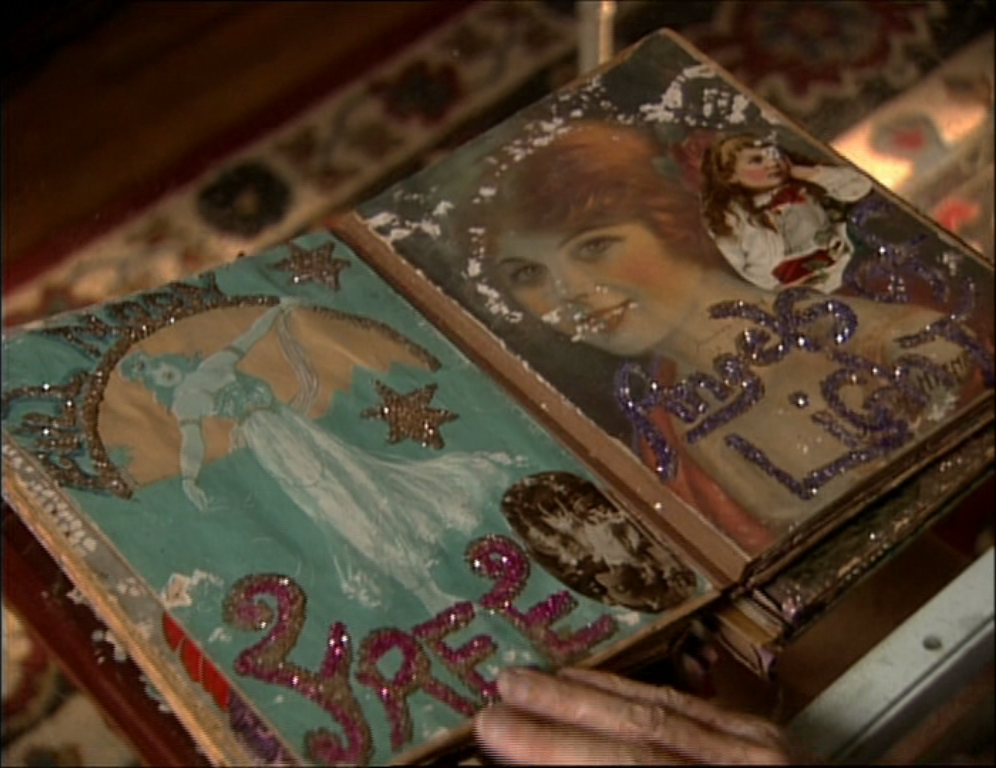

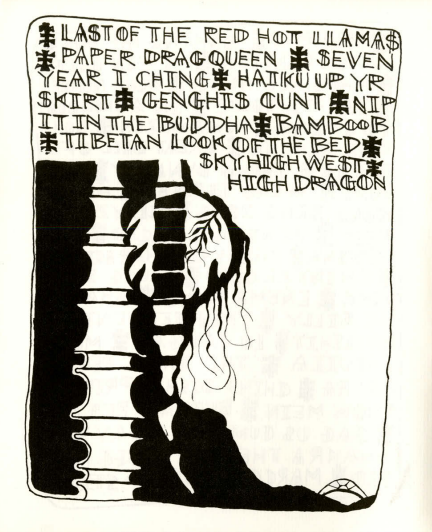

Aus Ludlams „Composition Book“

Charles Ludlams im Lincoln Center archiviertes (und mittlerweile halb verschimmeltes) Tagebuch (Composition Book) von 1966. Billy Rose Theatre Division, The New York Public Library

Obwohl Ludlam nicht im bildnerischen Bereich arbeitete, nutze er in seinen Arbeits-Notizen und Theaterskizzen interessanterweise Pop Art artige Textbildcollagen. Auch hier sieht man das Interesse an, durch mediale und theatrale Kontexte vermittelten Körpern und Posen und auch an zeitgenössischen Formen von Berühmtheit. Übervertraute, massenweise reproduzierte Bilder und Gesichter werden mit falschen (ebenfalls übervertrauten) Schlagzeilen und Namen, versehen. Unter dem Bild der Queen steht der Name „Amelia Earhart“ und unter einer Gefängnisinsassin „Judy Garland“. Einzelne aus Presse und Werbung entnommene Elemente werden skeptisch betrachtet oder neu kontextualisiert.

Ludlams Theater schloss sowohl an traditionellere burleske, komödiantische Drag-Traditionen an, als auch an Theaterexperimente der 60er Jahre. Die unsinnigen Plots nahmen Horror-, B-Movie, und Abenteuerroman-Motive auf. Ludlams Stücke drehten sich um „Hermaphroditen“, Eunuchen, oder einen König Blaubart, der frankensteinartige Geschlechtsteile zusammenschweißt. Solch explizite Darstellungen dienten bei ihm, anderes als bei Vaccaro, eher zur burlesk-satirischen Verstärkung oder queer-kritischen Kontextualisierung als dass ihnen per se eine „befreiende“ oder „subversive“ Wirkung attestiert wurde. Sexuelle Darstellungen fand Ludlam tendenziell „langweilig naturalistisch“; „Depicting sexual things -nudity and all- we were taking a satirical view. We were celebrating physical love, or criticizing it, or commenting on it. It was the seriousness of pornography that we were never into.”7

Bunny Eisenhower, Lola Pashalinski, Bill Vehr in

Charles Ludlams Turds in Hell. 1968.

Ludlams Stücktexte sind weitgehend erhalten, doch lebten diese erst vom eigenwilligen Performance- und Inszenierungsstil der Company. Mein persönlicher Favorit unter den erhaltenen Textfassungen ist das 1977 uraufgeführte Stück Der Ring Gott Farblonjet. Es ist eine Veräppelung von Wagners Ring des Nibelungen in denglisch-jiddisch angelehnter Fantasiesprache mit „Dykes on Bikes“ als Walküren und Pseudodeutsch sprechenden Zwergen.

Ludlam feierte mit seiner Ridiculous Theatrical Company beim New Yorker Publikum breite Erfolge. Später trat er in Filmrollen für Rosa von Praunheim oder in James Bidgoods Pink Narcissus auf. In den 80ern wurde er sogar von Madeleine Kahn eingeladen, im Hauptabendprogramm in ihrer ABC-Sitcom in Drag aufzutreten.

Ludlam starb 1987. Seine Todesanzeige in der New York Times (1987) war eine der ersten, die AIDS explizit als primäre Todesursache erwähnte.

THE COCKETTES

Anders als die New Yorker Kunst-Gruppen um die Factory und das Theatre of the Ridiculous schlossen sich die Cockettes in San Francisco ohne übergeordnete Regie-/Künstler-Persönlichkeiten zu einer Gemeinschaft „androgyner Freaks“8 zusammen.

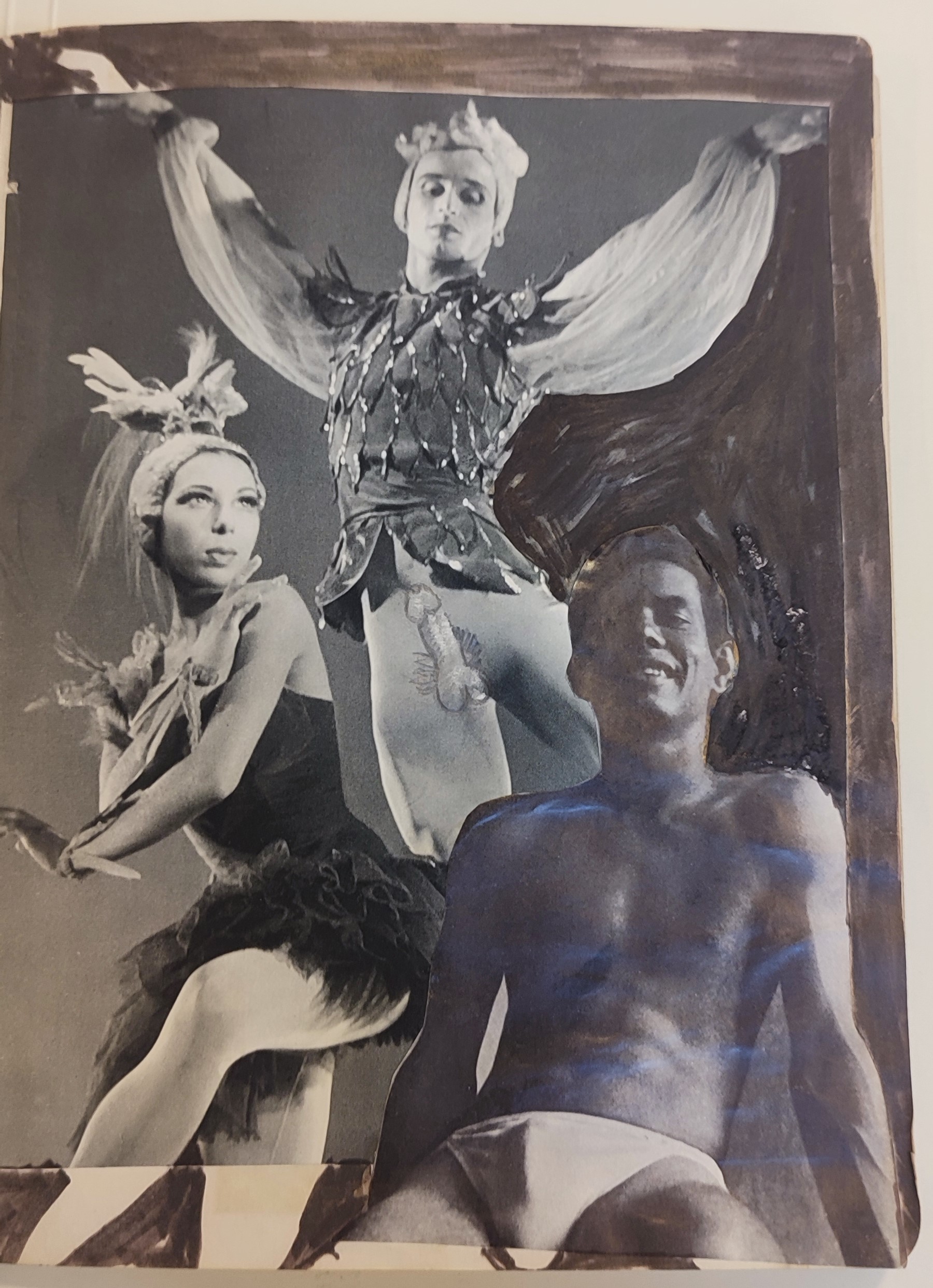

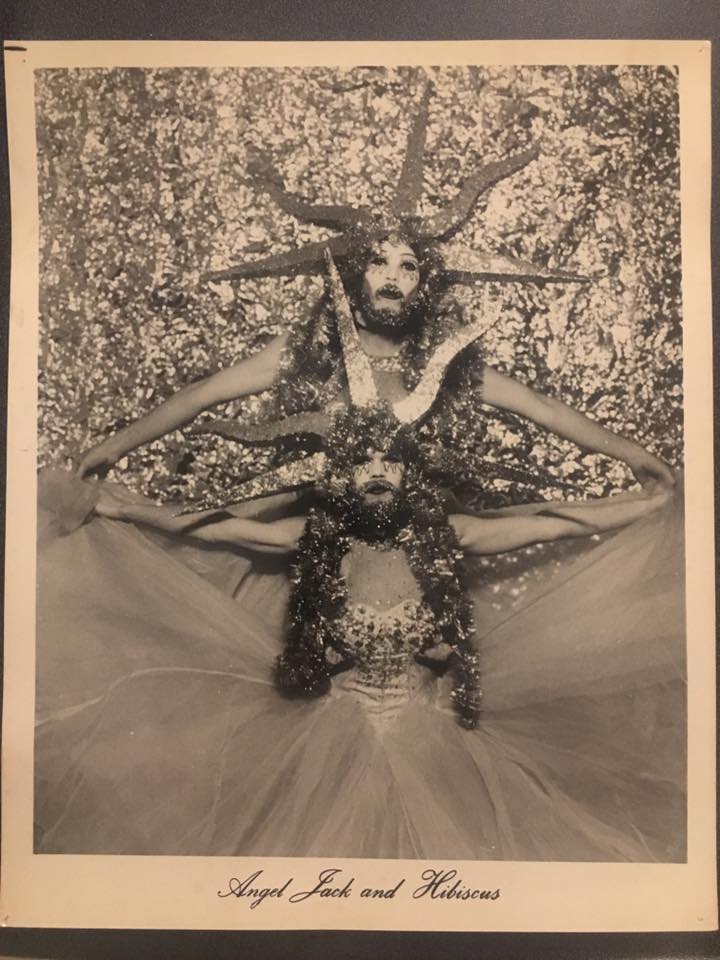

Cockettes Gründungsmitglied Hibiscus und Angel Jack.

Old Hollywood und LSD

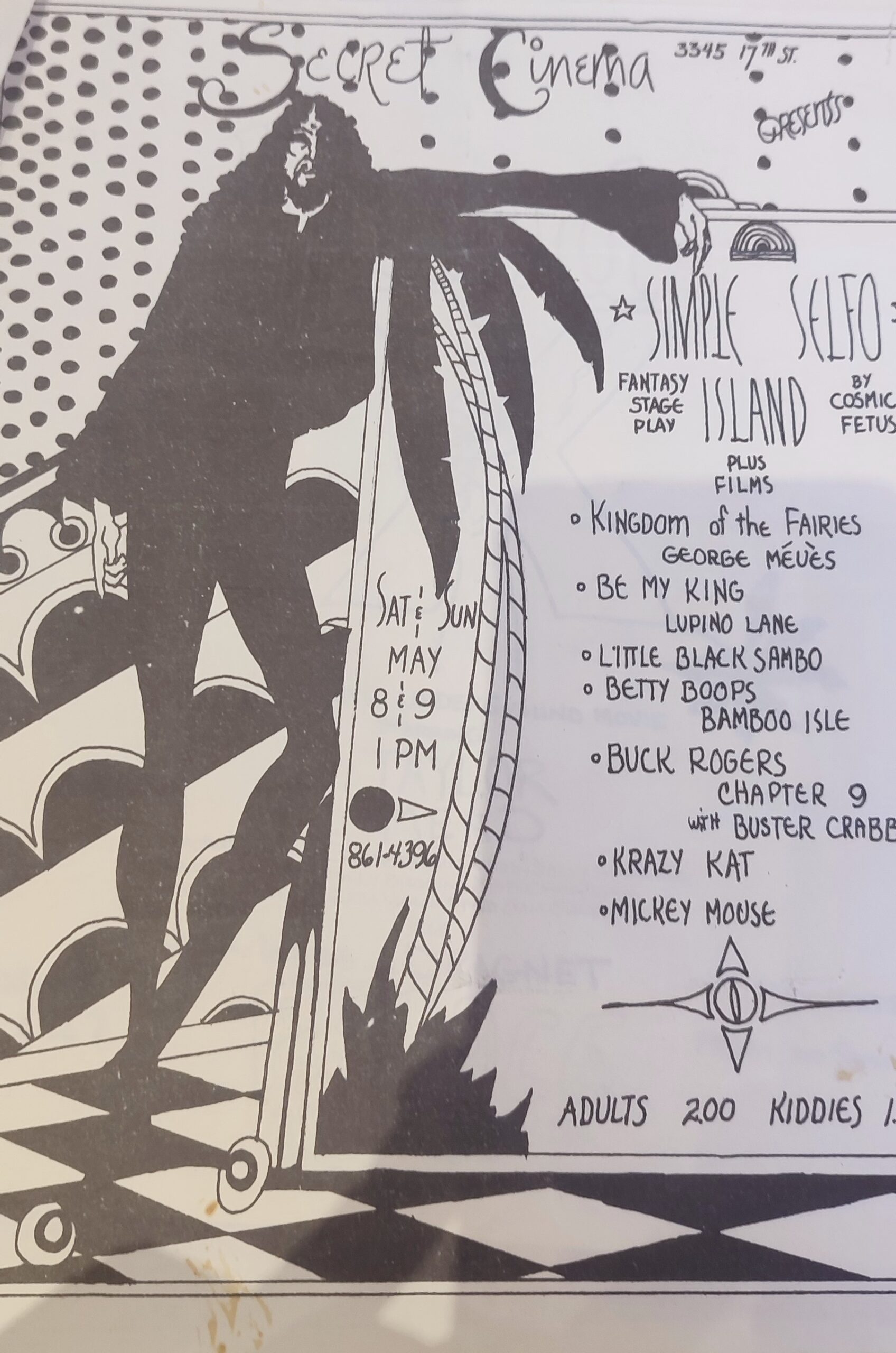

Während viele linke Gruppierungen der 60er kommerziellen Hollywood Erzeugnissen gegenüber eher skeptische eingestellt waren, liebten die Cockettes Old Hollywood Diven und Musicals. Von den glamourfeindlicheren Kommunen, aus denen sie teilweise hervorgegangen waren, unterschied sich die Truppe durch ihre Queerness und extreme Cineastik. Sie kuratierten mitternächtliche Kultfilm-Vorführungen, um die herum sie ihre teils improvisierten rauschhaften Drag-Dreamscapes performten.

Die sehr divers zusammengesetzte Drag-Hippiekommune war zwar überwiegend gay, aber keineswegs exklusiv (O-Ton: „We had one of everything“ 9). Die Cockettes hatten auch ein paar heterosexuelle Mitglieder und einige Frauen zogen Kinder in der Kommune auf. Die Künstlerin und Kostümbildnerin Fayette Hauser, die später untere anderem Roben für Bette Midler entwarf, meinte, dass die Frauen der Kommune den eklektischen over-the-top Drag als Befreiungsmittel von repressiven weiblichen Schönheits- und Kleidungskonventionen sahen.

Die Dragästhetik der Cockettes ging oft ins Karnevaleske, Märchenhafte, Clowneske über. Sie sammelten alte Vintage Kleidung lange bevor dies in Mode kam. Sie bastelten fantastische Kostüme durch die sie angeblich miteinander kommunizierten („because drugs made everyone nonverbal”10)

Shooting für The Cockettes Paper-Doll Book

Neben ihren Drag Interpretationen waren auch die bildnerischen ästhetischen Zugänge der Cockettes vielfältig. Aus der legendären The Cockettes Doku von David Weissmann und Bill Weber kennt man vor allem die Glitter Collagen von Hibiscus.

Hibiscus and Angel Jack in Amsterdam

Das Skizzenbuch von Hibiscus für Aufführungen im Palace Theatre, die seiner Meinung nach immer kostenlos (ergo FREE) bleiben sollten. Hier vorgestellt von seiner Mutter Ann Harris, die an seinen späteren Produktionen mitarbeitete.

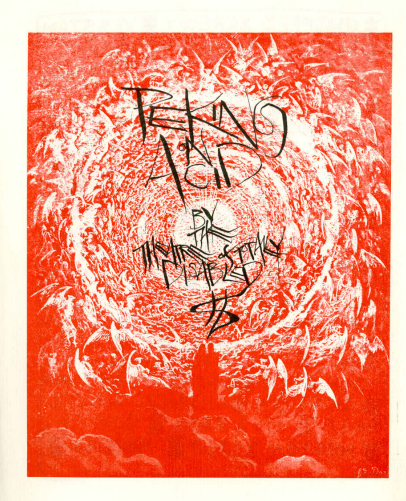

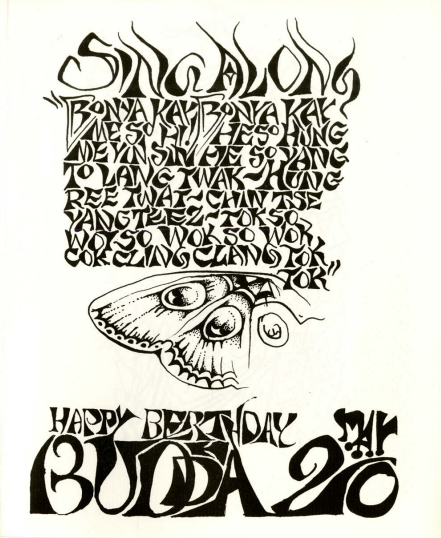

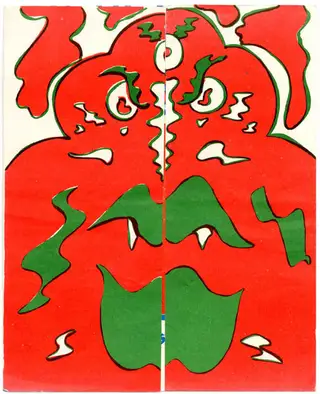

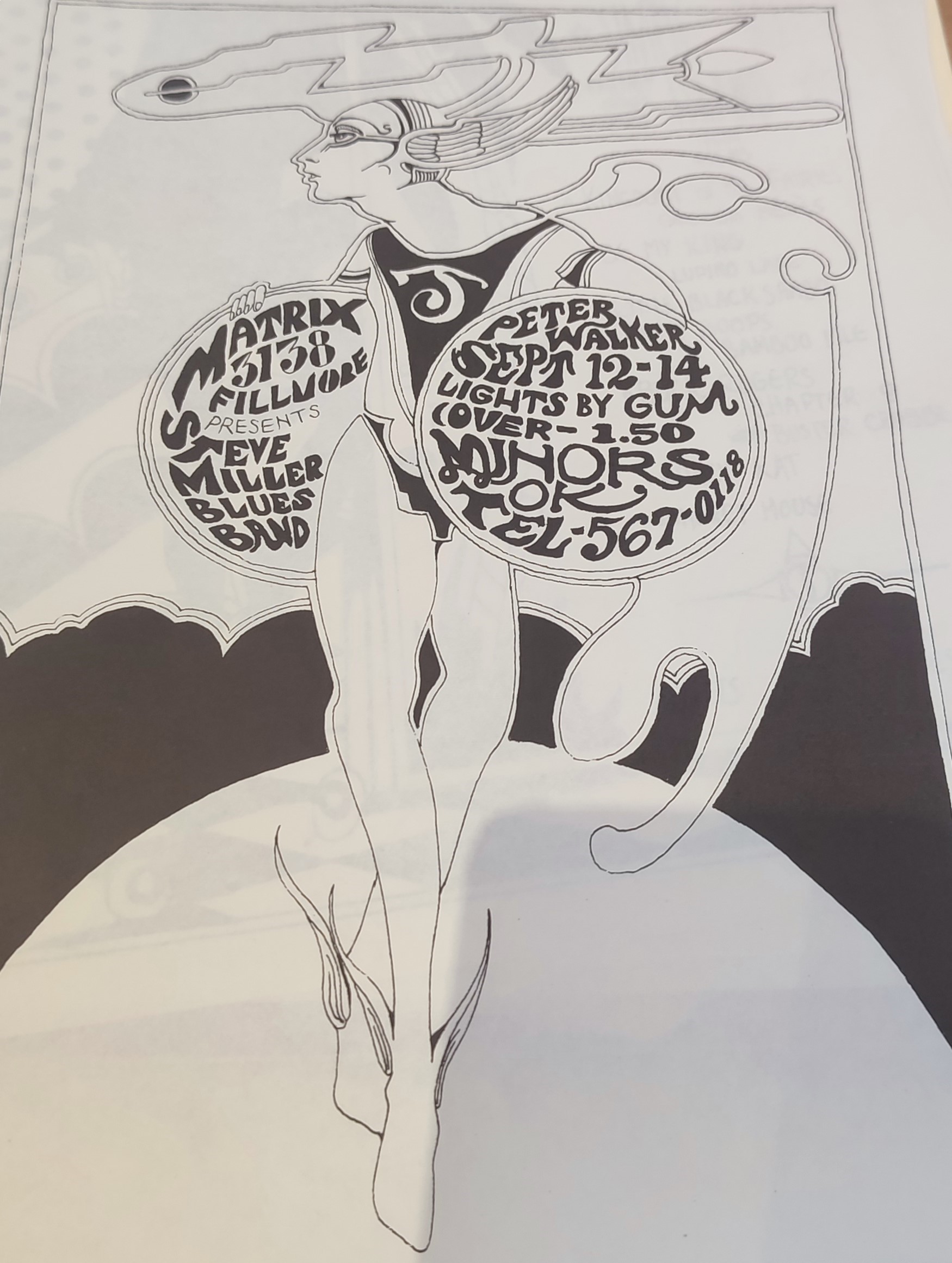

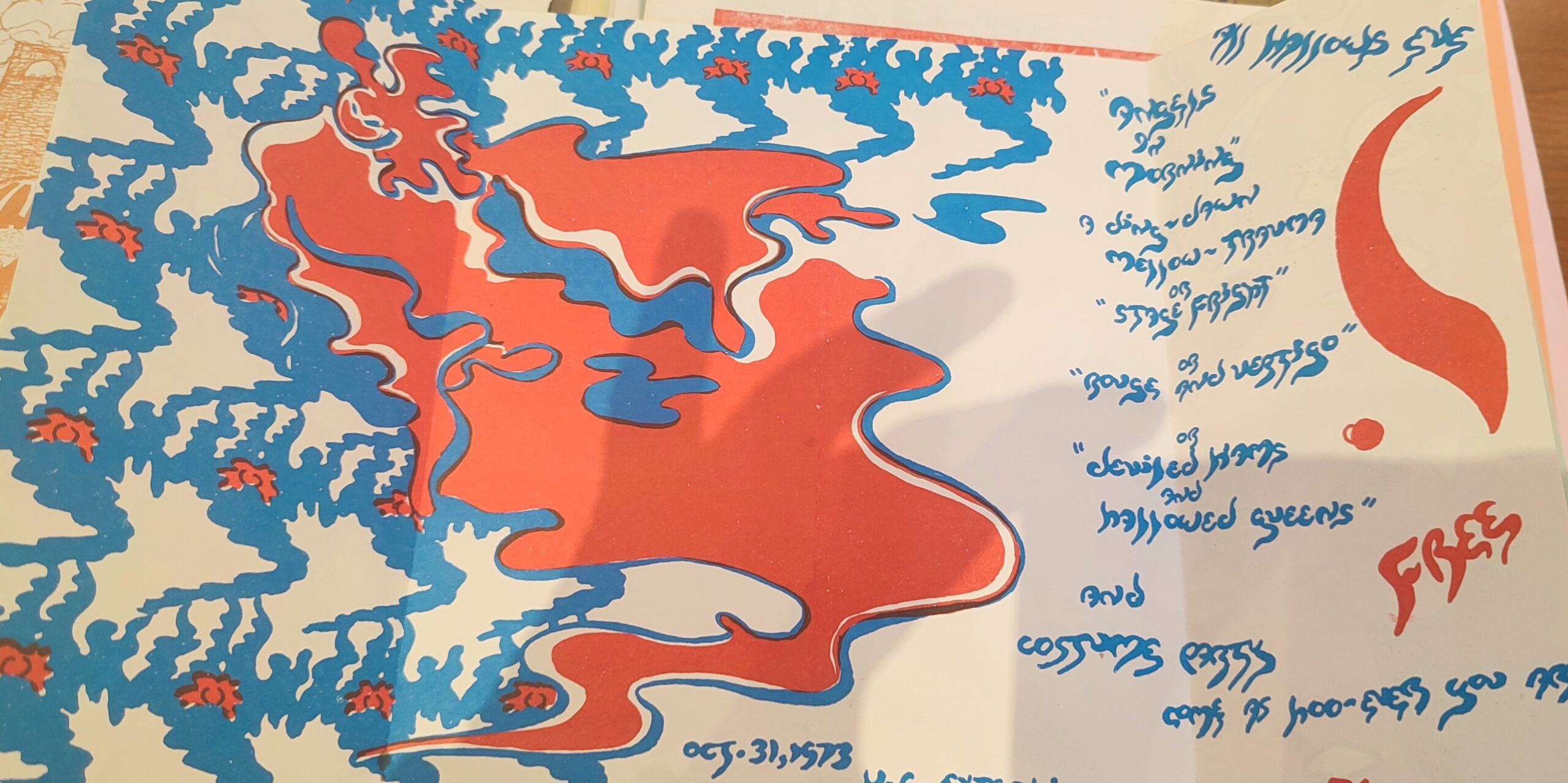

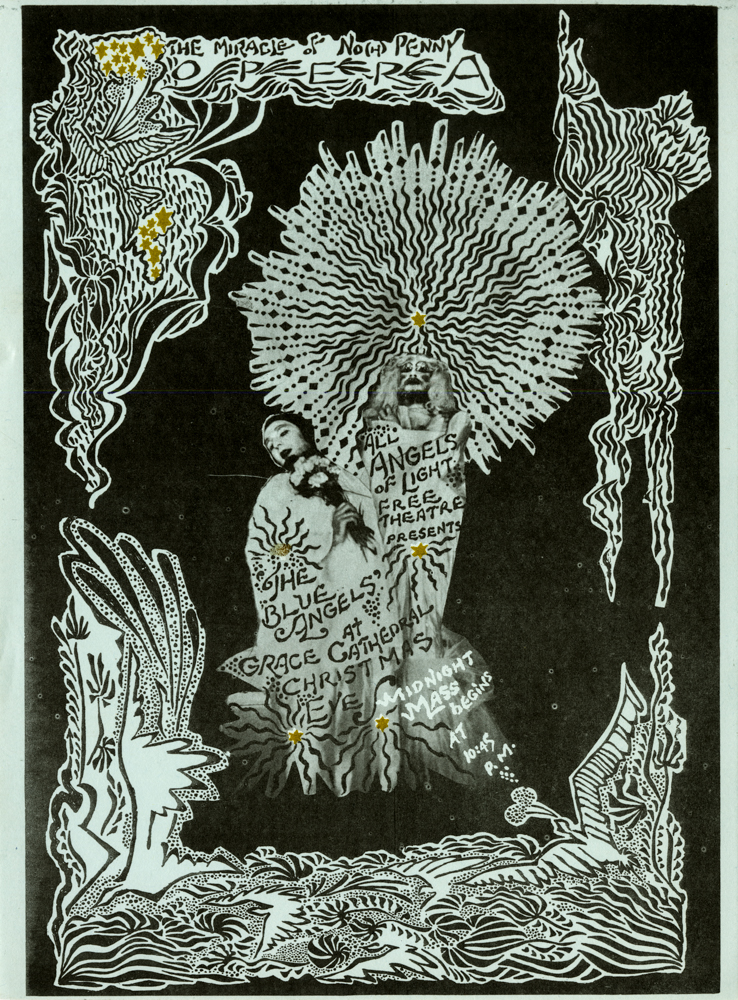

MS Thr 2057, Houghton Library, Harvard University. Flyer & Poster der Cockettes und der aus diesen hervorgegangenen Angels of Light. 1969-73.

Mit zahlreichen, anonym gestalteten Broschüren, Zines, Flyer, Einladungen hinterlassen die Cockettes ein Konvolut von extrem interessanten Designs, Grafiken und Typographien. Oft gehen Jugendstil Girlanden im Stile des Yellow Books in poppig psychedelische Elemente über und vermischen sich mit wild durcheinander gewürfelten Kalligrafie-Einflüssen. Flammende Schriften erinnern an die späteren Heavy Metal Designs à la Christophe Szpajdel, die noch später wiederum von der Club Kultur entdeckt wurden und sich dann in den letzten Jahren zu einem Prestige-Attribut von sich als „zeitgenössisch-cool“ verstehender Kunstveranstaltungen zu entwickelten.

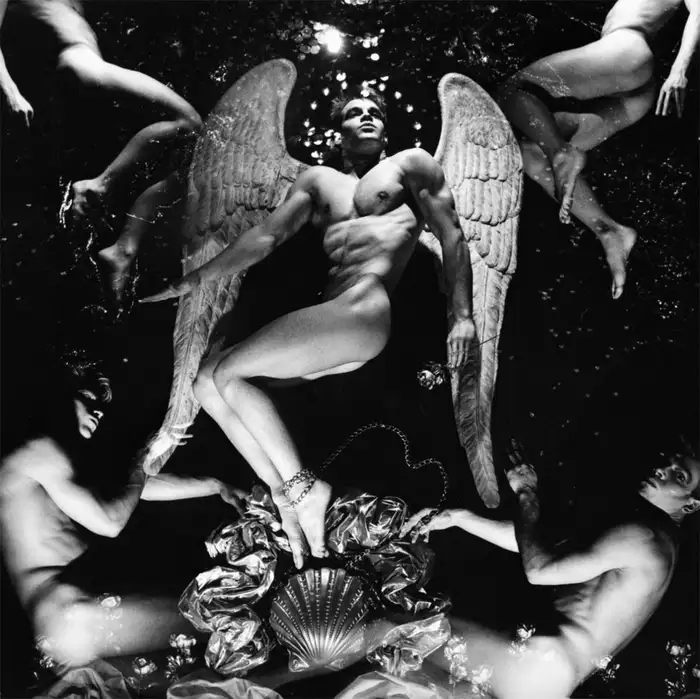

Unten: Die später entstandenen schwarz-weiß Fotografien von Cockettes-Mitglied Steven Arnold. Der Stil ist inspiriert von Georges Méliès Stummfilmen, dem Kino der Attraktionen und den überfüllten Bric-à-Brac Tableaus von Jack Smith.

Von den Cockettes gingen viele interessante Verbindungslinien und Kollaborationen aus: Von John Waters und Drag Queen Divine bis zu Salvador Dali, der angeblich Steven Arnold protegierte.

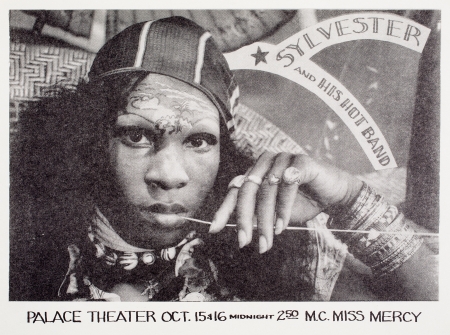

Während das Theatre of the Ridiculous mehr die Glam Rock Bewegung beeinflusste, lässt sich von den Cockettes eine überraschende Verbindung zu den Anfängen von Disco ziehen. Eines der bemerkenswertesten temporären Cockettes Mitglieder war die spätere Disco Ikone Sylvester. Beide Konstellationen, also sowohl das Theatre of the Ridiculous als auch die Cockettes, trugen mit ihrer einschlägigen Mischung aus B-Movie- und Drag-Liebe wohl auch zum kommerziellen Erfolg späterer Produktionen wie der Rocky Horror Picture Show bei. (Mehr zu dem Nachhall beider Truppen in der Popkultur folgt in den Glitterballs!)

Mink Stole – David Baker Jr – Billy Orchid

Photo © Clay Geerdes

Laut Schilderungen von John Waters wurde Divine (alias Harris Glenn Milstead) erst durch die Begegnung mit den Cockettes von einer Part Time-Divine zur Full Time-Divine. Divine spielte auch in “Journey to the Center of Uranus” mit, einer der letzten Coquettes Produktionen vor ihrer Auflösung 1972.

Flyer for Sylvester And His Hot Band, 1971.

Rumi Massabu agitiert mit Marx in „Elevator Girls in Bondage“. Eine der wenigen Filmproduktionen mit Cockettes-Mitgliedern.

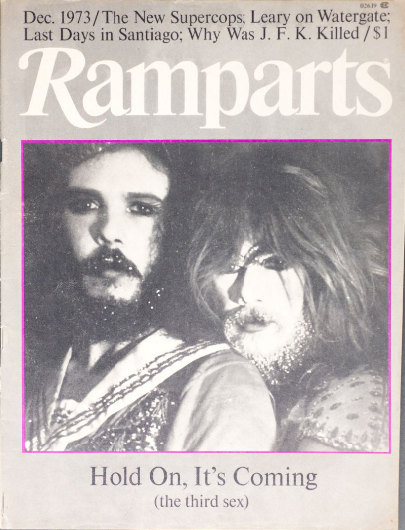

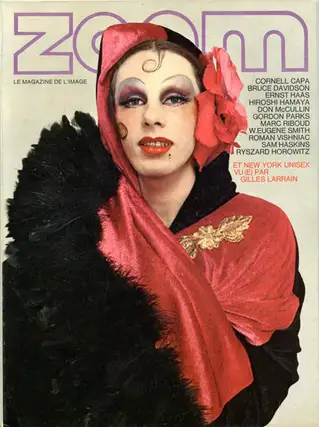

Es ist heute kaum vorstellbar und nahezu vergessen, welch legendären Status die Cockettes in den drei Jahren ihres Bestehens erreichten und was für weite Kreise ihr Schaffen zog. Musikzeitschriften portraitierten einzelne Cockettes über eine ganze Seite wie Popstars. Zahreiche politische, studentische und Counterculture Blätter in den USA und Europa berichteten über ihren Lebensstil. In Brasilien formierte sich während der Militärdiktatur die lose an die Cockettes angelehnte Truppe Dzi Croquettes.

In den 70ern professionalisierten sich die Cockettes mit skript-basierten Aufführungen wie dem von Kenneth Anger inspirierten Hollywood Babylon (1971) oder Pate on Pate (1970) –„an ode to Glitter and to Jayne Mansfield“

Als sie 1971 in New York performten, war von Liza Minelli, Andy Warhol, Truman Capote und Gore Vidal bis zu Angela Lansbury und Paul McCartney diverse Prominenz im Publikum anwesend. Sie floppten natürlich total. Ihr chaotischer und familiärer Stil war mit der coolen New Yorker Ästhetik der frühen 70er wenig kompatibel.

Performer Hibiscus spaltete sich mit den Angels of Light von den Cockettes ab, da er gegen die Einführung von Stückskripten und Eintrittsgeld war. Hibiscus wollte weiter im kleinen Rahmen improvisieren, während viele Cockettes den Wunsch nach Professionalisierung hatten.

Ab 1972 führten harte Drogen, Geld verdienen müssen, künstlerische Differenzen und später auch die AIDS-Epidemie dazu, dass die Cockettes von der Bildfläche verschwanden. Auch war der vormalige Lebensstil der Truppe in den 60ern ja nur durch ein wohlorganisiertes Kommunennetz, das sich gratis wechselseitig mit allen möglichen Dienstleitungen versorgte, und durch das großzügige San Francisco Welfare/Food Stamps System gewährleistet worden. Laut dem Zeitzeugen John Waters ermöglichten kalifornische 60er Sozialleistungen – ohne dies je intendiert zu haben – kurzzeitig neben zahlreichen sozialen Experimenten ein reges nicht marktorientiertes Kunst- und Kulturleben.

Die verschiedenen Zettel, Broschüren, Zines, die die Kommune hinterließ, gewähren einen Einblick, wie die Cockettes unterschiedliche mediale Stilisierungstechniken zitathaft aufgriffen, um sich als queere Körper, als Community und als alternative Wahlfamilie zu inszenieren und zu konstruieren. Einmal entwarfen sie sich als Calender Girls für den Kommune-internen Kalender, einmal als ausschneidbare Anziehpuppen. Dieses Merkmal des Selbstentwurfs durch Aufgreifen und Neumodelierung gängiger Inszenierungsmittel teilten die Cockettes auch mit weniger hippiesken queeren Kunst-Communities der 60er und 70er…

Zwischen Performance und Lebensgemeinschaft

Das Arbeiten in neuartigen gemeinschaftlichen Anordnungen von wahlverwandten „Superstars“(Warhol), „Creatures“(Jack Smith), „Cockettes“ (The Cockettes) oder den späteren „Dreamlanders“ von John Waters ist eine auffällige Gemeinsamkeit früher queer geprägter Kunstmilieus. Die Vercampung und Verque(e)rung von „Stardom“ zur Selbst-Konstruktion ist eine weitere Gemeinsamkeit. Genauso wurde das mediatisierte „Gemeinsam-abhängen“ als Gruppenkonstellation mitunter selbst zum Kunst-Gegenstand gemacht. Gewisse Aspekte dieser Mischung aus Selbst-/Fremd-Beobachtung und Selbst-/Fremd -Hervorbringung finden wohl im späteren Reality TV einen leisen Nachhall. Auch hier gibt es ja häufig temporäre Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, die eine eigene Form von „Celebrity“ hervorbringen.

Mehr über Andy Warhols „Superstars“, Jack Smiths „Creatures“ und queere Avantgarden folgt in Teil 3 der Camp Sensibility-Reihe.

Literatur:

1 Siehe zum Beispiel: Pop Out: Queer Warhol. HG. J. Doyle et al.

2 Sontag, Susan: Against Interpretation. Farrar, Straus and Giroux, 1966.

3 Zu Sontag im Kontext der Populärkultur-Kritik siehe auch: Rabe, Jens-Christian: „Hip Susan, Roland Barthes, Umberto Eco und die Antwort auf die Frage, was wirklich originelle Kulturkritik eigentlich ausmacht.“ In: Radikales Denken. Zur Aktualität Susan Sontags. (Hg.: Dieter A., Tiedtke S.). Diaphanes, 2017. S.105-127.

4 Sontag, Susan: „One culture and the new sensibility“. In Against Interpretation. Farrar, Straus and Giroux, 1966. S.293-304.

5 Kate Davy: „Queering Gender Performance: Die Kunst und die Politik von Charles Ludlams Theatre of the Ridiculous und die lesbische Herausforderung.“ In: Golden Years. Materialien und Positionen zu Queerer Subkultur und Avantgarde zwischen 1959 und 1974. HG. D. Diederichsen et al. 2006

6 Charles Ludlam: „Camp“. In: Ridiculous Theatre. Scourge of Human Folly. The Essays and Opinions of Charles Ludlam. HG. S. Samuels. 1992.

7 In: Ridiculous Theatre. Scourge of Human Folly. The Essays and Opinions of Charles Ludlam. HG. S. Samuels. 1992.

8 The Cockettes, Dokumentation von Bill Weber/David Weissmann, 2002. Grandelusion Production.

9 Fayette Hauser in persönliche Email Korrespondenz, 2024

10 Weber/Weissmann, 2002.

Archive:

Charles Ludlam papers, Billy Rose Theatre Division, The New York Public Library

MS Thr 2057, Houghton Library, Harvard University.